As falhas em uma escavação são particularmente perigosas porque podem ocorrer rapidamente, limitando a capacidade de fuga dos trabalhadores (e, em alguns casos, de outras pessoas próximas), especialmente se o colapso for extenso. A velocidade do desabamento de uma escavação aumenta o risco associado a este tipo de trabalho. As consequências são significativas, pois a queda da terra pode enterrar ou esmagar qualquer pessoa em seu caminho, resultando em morte por asfixia ou ferimentos internos por esmagamento.

As medidas de proteção aos operários no tráfego na área de escavação incluem os pontos de acesso de veículos e equipamentos à área de escavação devem ter sinalização de advertência permanente. O tráfego próximo às escavações deve ser desviado. Quando não for possível, deve ser reduzida a velocidade dos veículos.

Os andaimes devem ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estão sujeitos. Os estrados de andaimes devem ter largura mínima de 1,20 m e ser formados por pranchas de madeira de 0,025 m de espessura mínima, ser de boa qualidade, isentas de nós, rachaduras e outros defeitos capazes de diminuir a sua resistência.

As pranchas devem ser colocadas lado a lado, sem deixar intervalos, de modo a cobrir todo o comprimento da travessa. As pranchas não devem ter mais de 0,20 m de balanço, e sua inclinação não deve ser superior a 15%. Os andaimes devem ser amarrados a estruturas firmes, estaiados e ancorados em pontos que apresentem resistência.

Os montantes dos pontaletes devem se apoiar em partes resistentes, e as cargas transmitidas ao solo devem ser compatíveis com a sua resistência. s andaimes devem dispor de guarda-corpo de 0,90 m a 1,20 m de altura e rodapé de 0,20 m de altura mínima. Quando o vento ameaçar a segurança dos operários, deve ser determinada a suspensão do trabalho no andaime.

É obrigatório o uso de corda e cinto de segurança, nos operários que trabalham em andaimes. As escadas, passagens e rampas provisórias, para circulação de operários, devem ser de construção sólida com 0,80 m de largura mínima, dotadas de rodapé e guarda-corpo laterais. As escadas de mão sem guarda-corpo devem ser firmemente apoiadas no plano inferior e superior, ultrapassando o plano de acesso, no mínimo, de 0,90 m.

As vias de circulação devem ser mantidas limpas e desimpedidas, visando a livre circulação dos operários em caso de emergência. Todas as instalações elétricas no canteiro de obra devem ser executadas e mantidas por pessoal habilitado, empregando-se material de boa qualidade. As partes vivas expostas dos circuitos e equipamentos elétricos devem ser protegidas contra contatos acidentais.

As redes de alta-tensão devem ser instaladas em altura e posição de modo a evitar contatos acidentais com veículos, equipamentos e operários. O sistema de iluminação do canteiro de obra deve fornecer iluminamento suficiente e em condição de segurança. Atenção especial deve ser dada à iluminação de escadas, aberturas, passagens e rampas.

É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual pelos operários. Os equipamentos de proteção individual utilizados pelos operários em uma obra de escavação são: capacete de segurança, todos os operários; cinto de segurança, nos trabalhos em que houver perigo de queda; máscara de soldador, luvas, mangas, perneiras e avental de raspa de couro, nos trabalhos de solda elétrica; óculos de segurança, nos trabalhos com ferramentas de apicoamento; luva de couro ou lona plastificada, para a proteção das mãos no manuseio de materiais abrasivos ou cortantes; luva de borracha, para trabalho em circuitos e equipamentos elétricos; botas impermeáveis, para trabalho em terrenos encharcados; e sapatos adequados que ofereçam proteção contra pregos.

Quando as condições de vizinhança permitirem (construções vizinhas, redes de utilidades públicas, etc.), bem como a ausência do nível d’água no trecho a ser escavado, pode-se utilizar essas prescrições sem que seja feito um cálculo mais rigoroso. Estas prescrições, a serem utilizadas, pressupõem um solo homogêneo; se houver dúvida quanto à homogeneidade do solo, então o cálculo deve ser realizado, e estas prescrições não devem ser utilizadas.

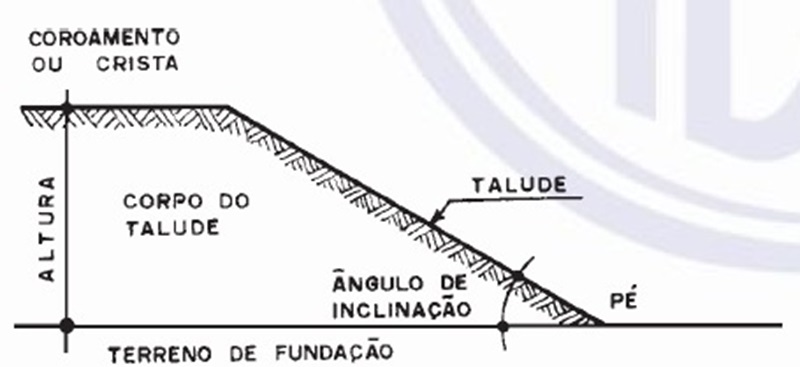

A NBR 9061 de 09/1985 – Segurança de escavação a céu aberto fixa as condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e execução de escavações de obras civis, a céu aberto, em solos e rochas, não incluídas escavações para mineração e túneis. O empuxo de terra é a ação produzida pelo maciço terroso sobre as obras com ele em contato e a variação dos empuxos se relaciona com a função dos deslocamentos e a escora é uma peça estrutural para amparar e suster, e trabalha fundamentalmente à compressão. A ficha é um trecho da cortina que fica enterrada no solo abaixo da cota máxima da escavação em contato com a cortina. O talude é a superfície inclinada do terreno natural, de uma escavação ou de um aterro, conforme a figura abaixo.

As investigações geotécnicas-geológicas são necessárias para a determinação das condições geológicas e dos parâmetros geotécnicos do terreno onde será executada a escavação. Devem ser executadas de acordo com as normas técnicas aplicáveis, levando-se em consideração as peculiaridades da obra. Esta norma pressupõe que a presença de lençóis aquíferos, existentes na região onde será executada a escavação, já foi devidamente estudada e equacionada de acordo com as normas técnicas aplicáveis.

É indispensável o levantamento topográfico do terreno, o levantamento das edificações vizinhas (tipo de fundações, cotas de assentamento das fundações, distância à borda da escavação) e das redes de utilidades públicas, não só para a determinação das sobrecargas como, também, no estudo das condições de deslocabilidade e deformabilidade que podem ser provocadas pela execução da escavação. Os levantamentos devem abranger uma faixa, em relação às bordas, de pelo menos duas vezes a maior profundidade a ser atingida na escavação.

O controle das edificações vizinhas e da escavação deve obedecer a um plano de acompanhamento, por meio de inspeção e de instrumentação adequada ao porte da obra e das edificações vizinhas. Assim, a inspeção tem por finalidade observar qualquer evento cuja análise permite medidas preventivas ou considerações especiais para a segurança da obra. A instrumentação visa a medida direta de grandezas físicas necessárias à interpretação e previsão do desempenho das obras, com referência aos critérios de segurança e econômicos adotados na fase de projeto.

Quando a proteção da parede da escavação, pela sua própria rigidez e pelo sistema de apoios previsto, puder ser considerada indeslocável, o empuxo deve ser calculado no estado de repouso. Em caso contrário, o empuxo é calculado no estado ativo. Qualquer proteção da parede da escavação, que vier a ser incorporada a uma estrutura permanente, deve ser verificada também para o empuxo no estado de repouso.

No cálculo do empuxo passivo, é fundamental considerar a compatibilidade entre a sua mobilização e a deformação da proteção da parede da escavação. As pressões decorrentes do empuxo das terras, nos estados de repouso, ativo e passivo, são consideradas com uma distribuição triangular nos casos da proteção da parede da escavação em balanço ou com um único ponto de apoio.

Quando a proteção da parede da escavação tiver dois ou mais apoios, a distribuição do empuxo deve ser admitida segundo um diagrama trapezoidal ou retangular equivalente. As condições de estabilidade das paredes de escavações devem ser garantidas em todas as fases de execução e durante a sua existência, devendo-se levar em consideração a perda parcial de coesão pela formação de fendas ou rachaduras por ressecamento de solos argilosos, influência de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade.

A verificação de estabilidade deve atender aos seguintes casos: ruptura localizada do talude; ruptura geral do conjunto; ruptura de fundo; ruptura hidráulica. A verificação de estabilidade deve ser feita pelos métodos de análise das tensões, métodos de equilíbrio limites ou outros consagrados pela mecânica dos solos. As superfícies de ruptura podem ser consideradas como formas planas, curvas ou poligonais.

Nas escavações em encostas, devem ser tomadas precauções especiais para evitar escorregamentos ou movimentos de grandes proporções no maciço adjacente, devendo merecer cuidados a remoção de blocos e pedras soltas. O projeto de escavações deve adotar fatores de segurança, globais ou parciais, compatíveis em cada fase de seu desenvolvimento, considerando o grau de conhecimento das solicitações e materiais a serem utilizados; a caracterização do subsolo pelos dados disponíveis e sua dispersão; a complexidade das condições geotécnicas; a complexidade da execução do projeto; a confiabilidade dos métodos adotados, cálculos e execução; a permanência das condições previstas durante o tempo da existência da escavação; as consequências em caso de acidentes envolvendo danos materiais e humanos; o caráter transitório ou permanente.

No projeto de escavações, devem ser escolhidos métodos e processos de execução, tendo-se em vista obter o máximo grau de segurança. Para os casos gerais, os coeficientes de segurança devem atingir no mínimo o valor de 1,5, sendo necessária a justificativa técnica para a adoção deste valor. Para os casos especiais, os fatores de segurança menores que 1,5 (no mínimo 1,2) podem ser aceitos se devidamente comprovadas as características geotécnicas, geológicas e hidrológicas do terreno.

No projeto de escavações devem ser considerados os seguintes fenômenos: escoamento ou ruptura do terreno de fundação; descompressão do terreno de fundação; carregamento pela água; rebaixamento do nível d’água. Quando a escavação atinge nível abaixo da base de fundações num terreno vizinho, este terreno pode se deslocar para o lado da escavação produzindo recalques ou rupturas. Se a escavação não ultrapassa a cota de base das fundações vizinhas, pode ocorrer diminuição da pressão normal confinante, causando deformação do terreno vizinho.

Quando a proteção das paredes de uma escavação se deslocar ou se deformar, pode causar perturbação no terreno de fundação vizinho, produzindo recalques prejudiciais à construção. Quando a escavação tiver de atingir cota abaixo do nível d’água natural e houver necessidade de esgotamento, esta pode causar instabilidade ou mesmo carreamento das partículas finais do solo e solapamento do terreno das fundações vizinhas.

Quando o terreno for constituído de camada permeável sobrejacente a camadas moles profundas, deve ser verificada a possibilidade de efeitos prejudiciais de recalques nas construções vizinhas, decorrentes do adensamento das camadas moles, provocadas pelo aumento, sobre estas, da pressão efetiva da eliminação da água na camada permeável.

Durante toda a fase de execução e durante a existência da escavação, é indispensável ter-se no canteiro de obra um arquivo contendo os seguintes documentos: os resultados das investigações geotécnicas; os perfis geotécnicos do solo; a profundidade e as dimensões da escavação, bem como as etapas a serem atingidas durante a execução e reaterro; as condições da água subterrânea; o levantamento das fundações das edificações vizinhas e redes de serviços públicos; o projeto detalhado do tipo de proteção das paredes da escavação. Caso haja necessidade de as ancoragens penetrarem em terrenos vizinhos, deve-se ter autorização dos proprietários para permitir a sua instalação.

As cortinas são elementos estruturais e se destinam a resistir às pressões laterais devidas ao solo e à água. As cortinas diferem estruturalmente dos muros de sustentação por serem flexíveis e terem peso próprio desprezível, em face das demais forças atuantes.

Baseado em seu tipo estrutural e esquema de carregamento, as cortinas se classificam em dois grupos principais: cortinas sem apoio ou em balanço; cortinas apoiadas ou ancoradas. Conforme a cortina tenha ou não uma pequena profundidade (ficha) abaixo da escavação, são ditas: de extremidade livre; e de extremidade fixa.

Para o cálculo estrutural das cortinas, admite-se para os esforços atuantes a distribuição das pressões ativas e passivas, tal como preveem as teorias consagradas da mecânica dos solos. Os elementos fundamentais a serem determinados são: o comprimento da ficha; os esforços atuantes nos apoios; os momentos fletores, esforços cortantes e normais. Conhecidos estes valores, escolhe-se o tipo de cortina a ser utilizado bem como as suas dimensões, o que deve ser detalhado para todas as fases de execução.

As medidas de proteção das paredes das escavações devem ser adotadas com a finalidade de que, durante a execução das escavações, não ocorram acidentes que possam ocasionar danos materiais e humanos. As proteções adotadas são classificadas quanto à forma da proteção; quanto ao tipo de apoio das cortinas; quanto à rigidez estrutural das cortinas. Quanto à forma da proteção das paredes da escavação, para fins desta norma, são classificadas em três grupos, a saber: escavação taludada – com as paredes em taludes; escavação protegida – com as paredes protegidas com estruturas denominadas cortinas; escavação mista – com as paredes em taludes e paredes protegidas por cortinas.

As escavações taludadas são executadas com as paredes em taludes estáveis, podendo ter patamares (bermas ou plataformas), objetivando somente melhorar as condições de estabilidade dos taludes. A fixação do ângulo de inclinação dos taludes depende fundamentalmente das condições geotécnicas do solo. As escavações protegidas são as que não permitem ou justifiquem o emprego de taludes, e as paredes são protegidas por cortinas como meio de assegurar a estabilidade das paredes da escavação.

As cortinas usuais de proteção das paredes das escavações são dos seguintes tipos: cortinas com peças de proteção horizontal apoiadas em elementos verticais introduzidos no solo, antes da escavação; cortinas de estacas-pranchas, constituídas pela introdução no solo, antes da escavação, de peças que se encaixam umas nas outras; cortinas de estacas justapostas, constituídas por estacas executadas uma ao lado da outra, antes da escavação; cortinas de concreto armado executadas com a utilização de lamas, antes da escavação; cortinas e concreto armado ancoradas, executadas à medida que a escavação vai sendo executada. As escavações mistas são as que usam paredes em taludes e paredes protegidas.

Quanto à forma de apoio das cortinas de proteção das escavações, para fins desta norma são classificadas em quatro grupos: cortinas escoradas; cortinas ancoradas; cortinas chumbadas; cortinas em balanço. As escoradas utilizam como apoio elementos estruturais horizontais ou inclinados dentro da área escavada, denominadas escoras. As ancoradas utilizam como apoio elementos estruturais horizontais ou inclinados ancoradas no terreno através de injeções e protensão-ancoragens.

As cortinas chumbadas utilizam como apoio elementos estruturais horizontais ou inclinados, ancorados no terreno através de injeções, não protendidos, atuando passivamente. As em balanço não utilizam apoios, possuem o topo livre. A sua estabilidade é garantida pelo trecho que fica enterrado no solo abaixo da cota máxima de escavação, ou seja, pela ficha da cortina. Neste tipo de cortina é necessário que seja calculada a deformação no seu topo, a fim de ser verificado se esta deformação não introduz descompressão no terreno.

Quanto à rigidez da cortina, para fins desta norma, são classificadas em: cortinas flexíveis; cortinas semirrígidas; cortinas rígidas. As flexíveis são aquelas que permitem deformações sem se romperem. As semirrígidas são aquelas onde as deformações são limitadas a pequenos valores. As rígidas são aquelas que não permitem, ou são mínimas, as deformações.

O uso de escavações com as paredes em taludes pressupõe que se possa obter taludes estáveis que não interfiram com construções vizinhas, bem como as redes de utilidades públicas. A fixação do ângulo de inclinação dos taludes depende fundamentalmente das condições geotécnicas do subsolo. As formas de instabilidade das paredes das escavações nem sempre se apresentam bem caracterizadas e definidas.

Entretanto, pode-se classificar estes tipos de movimento nos seguintes grupos: desprendimentos; escorregamento; rastejo; complexo. O desprendimento é uma porção de um maciço terroso ou fragmentado de rocha que se destaca do resto do maciço, caindo livre e rapidamente, acumulando-se onde estaciona. O escorregamento é o deslocamento de uma massa de solo ou de rocha que, rompendo-se do maciço, desliza para baixo e para o lado, ao longo de uma superfície de deslizamento, predominantemente por uma rotação ou por uma translação, denominando-se respectivamente: escorregamento rotacional; e escorregamento translacional.

O rastejo é o deslocamento lento e contínuo de camadas superficiais sobre camadas mais profundas, com ou sem limite definido entre a massa do terreno que se desloca e a que permanece estacionária. O complexo é o deslocamento que não pode ser classificado em nenhum dos casos anteriores. Os taludes das escavações devem ser convenientemente protegidos, em todas as fases executivas, e durante toda a sua existência, contra os efeitos de erosão interna e superficial.

Filed under: acidentes no trabalho, amostragem, construção civil, Custos empresariais, gerenciamento de empreendimentos, gestão ambiental, gestão de custos, gestão pública, metrologia, normalização | Leave a comment »